油冷エンジンという独自路線

油冷エンジンとは何か

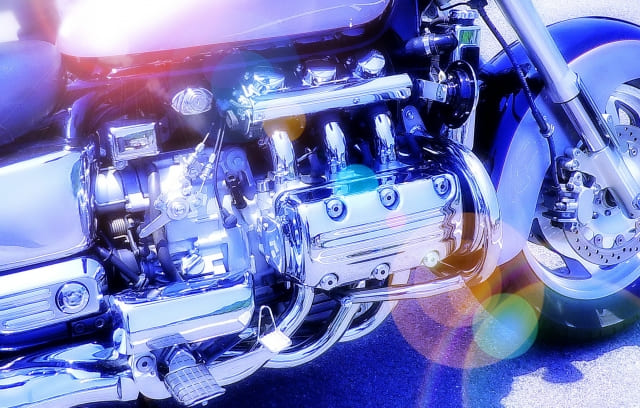

油冷エンジンは、エンジン内部を潤滑するオイルに冷却の役割も持たせる方式です。空冷は走行風を当て、水冷は冷却水をラジエーターで冷やしますが、油冷ではピストン裏やシリンダーヘッドにオイルジェットで直接オイルを噴射し、外付けオイルクーラーで吸収した熱を放散します。オイルは熱伝導率が高く粘度変化も少ないため、軽量なシステムで水冷に匹敵する熱安定性を得られることが特長です。冷却水を使用しないため凍結トラブルがなく、ラジエーター液交換の手間も省けるので、長期保管やロングツーリングでも扱いやすさを発揮します。

誕生の背景と採用モデル

1980年代半ば、メーカー各社はレースの技術を市販車へ投入していました。スズキは高回転・高出力を狙うGSX-Rシリーズにおいて、水冷化による重量増を嫌い、独自に油冷方式を開発しました。1985年のGSX-R750が初の油冷採用市販車で、翌年には排気量を拡大したGSX-R1100も発売されます。軽量なアルミフレームと組み合わせた結果、当時の750クラス最軽量を実現し、サーキットでも公道でも高い運動性能を示しました。以降、Bandit1200やGSF1200、Inazuma1200などネイキッドやツアラーモデルへも広がり、1980年代後半から2000年代初頭までスズキを代表するエンジン形式として親しまれました。

油冷方式のメリットと課題

- 水路やラジエーター液が不要なためエンジン外形が小さく、車体設計の自由度が高まります

- 冷却系統の部品点数が少ないので整備性に優れ、重量増を最小限に抑えられます

- 空冷らしいアルミフィンを残せるためクラシックな外観を維持でき、カスタムの幅が広がります

一方で、出力をさらに高める場合はオイル量やクーラー容量を増やす必要があり、排出ガスや騒音規制への対応は水冷より難しいという課題がありました。2000年代に規制が強化されると、スズキも大型モデルを順次水冷化し、2006年のBandit1200Sを最後に純粋な油冷量産モデルはいったん姿を消しました。

カスタムシーンでの再評価

油冷GSX-R系エンジンは、耐久レースで鍛えられた強靭な腰下とシンプルな構造を持つため、現在でもカスタムベースとして人気があります。海外ではエンジンをリビルドしてカフェレーサーやストリートファイターに搭載する例が多く、日本でも旧車イベントで油冷Banditをフルレストアし、大型オイルクーラーを追加してパワーアップを図るビルダーが増えています。社外クランクシャフトやハイカム、ワイドオイルクーラーなど専用アフターパーツも健在で、オーナー同士が情報を共有し維持活動を続けている点が特徴的です。油冷エンジン特有のメカノイズとパルス感のある吹け上がりは、最新水冷四気筒とは異なる味わいとして再評価されています。

技術の進化と現代への継承

油冷のコンセプトは「必要な部位に直接オイルを当てて効率良く冷やす」ことにあります。近年の水冷エンジンでもピストン裏へオイルジェットを当てる手法は一般化しており、スズキはGSX-S1000GTなどで採用するS-SRECシステムによって、潤滑と冷却を一体で最適化する考え方を進化させています。欧米のクラシックレースや国内外のカスタムシーンでは油冷GSX-Rの人気が根強く、補修部品やチューニングパーツの供給が続くことで文化が継承されています。

油冷エンジンは、軽量化と熱安定性を両立させるためにスズキが選んだ独自路線でした。1980年代から2000年代初頭にかけて同社の高性能モデルを支え、排ガス規制の波で生産は終了しましたが、その思想は現代の潤滑冷却技術に組み込まれています。油冷時代に育まれた「軽くて速いスズキらしさ」は今も脈々と受け継がれており、独特のフィーリングとメカニズムが再評価される中で、油冷エンジンはスズキの歴史だけでなくバイク文化全体においても重要な遺産であり続けるでしょう。